| 2009年8月 GN125東北バイクツーリング その5 |

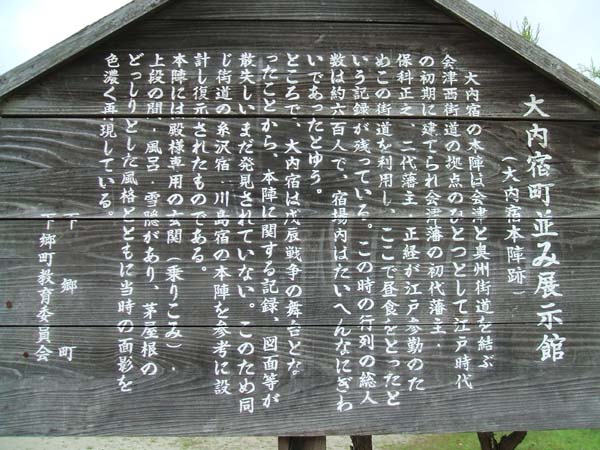

| 国道289号線から、国道121号線に入り、そこから県道329号線に入りました。目指すは大内宿です。 8月14日 10:00 大内宿 大内宿(おおうちじゅく)は、福島県南会津郡下郷町にある昔の宿場町です。日光今市から会津若松に通じる旧会津西街道、別名下野街道に沿った山間の平地にあり、江戸時代の宿場の雰囲気をよく残しているため、観光客がどっと訪れます。人がいないときの写真はこんな感じのようです。  私が簡易デジカメで撮った写真はこんな感じ(笑)。すごい人出だったのでなるべく建物だけを取ってみました。  ちなみに今回のツーリングでは一眼レフデジカメを持って行かず、FUJIFILMのFinePix500Aという旧機を持って行きましたがWebに公開するには十分ですね。いつでもツーリングジャケットの胸に入れてさっと出してさっとしまえる手軽さは簡易デジカメの特権です。 朝の4時に吉野家で豪華食事をしたので、朝の十時だというのにおなかが空いてきました。そこで、そば屋に飛び込んでみました。さすがに人出は多いが、まだ朝の十時なので室内には誰もおらず、静かに昔の建物を堪能できました。そばも美味しかったです。    この大内宿はメジャーな観光地なことと、道が一本しかない事から車では大渋滞します。私がついたのが朝10時でしたが、それでもすでにすごく長い縦列になっていました。バイク置き場は車とは別に確保されていますので、全く影響されることなくいけますが、車で行く人は覚悟するか、より渋滞の少ない北側からアクセスしてみるといいようです。  これが本陣跡でなかなか立派です。ここも戊辰戦争の舞台となったんですね。  江戸時代、関東と会津を結ぶ下野街道の交通の要衝だった大内宿は、宿場として、また荷駄運送の駅所として栄えていました。会津藩主(初代、2代、8代)の参勤交代の際もこの街道を通り、年に数万俵にのぼる廻米も運ばれていました。 戊辰戦争の際には、大内は会津軍と新政府軍の激戦の場となりました。会津軍後退のときには、あわや焼きはらいに遭うところでしたが、言い伝えによれば、 当時の名主による死を覚悟の抵抗によってまぬがれたといわれています。 時代は幕末から明治と代わり、新しい時代を迎えても大内宿は江戸時代のままでしたし、人馬の往来も大きな変化はありませんでした。 ところが明治17年、日光街道( いまの国道118と121号)が大川沿いに開通すると、人、物の流れが新しい道路に移り、大内宿は時代に取り残されていきました。新しく開通した日光街道 は関東と会津の最短距離であったばかりでなく、道幅も広く補修も完全であったため、到底、大内宿の下野街道が対抗できるものではありませんでした。大内宿 は山間の僻村として以後の時代を過ごします。 し かし、大内宿は日光街道から遠く隔たったところに位置し、時代の波に取り残されたことによって、奇跡的に茅葺きの家並みを残すこととなりました。昭和56 年4月、重要伝統的建造物群保存地区に選定されてからは、江戸時代の家並みや郷愁を望む観光客が訪れるようになっています。 他に道が出来たために時代から取り残され、時代から取り残されたために今は観光地として栄えているのは何とも皮肉です。しかし全体的にタイムトリップしたような感じをさせてくれるよいところでした。 大内宿の北には大内ダムがあり、大内ダムから大内宿を見下ろす景色は非常にきれいです。昔の大名行列もここを何度も見下ろし、何度も見上げたのかと思うと感慨深いです。手前に見えている細いうねうね道が大名行列が通った旧街道のようです。    大内宿、大内ダムの場所は地図ではここです。  そんなわけで、東北ツーリングはまだまだ続きます....。 |