8月14日 ペンションおしょうしなの夜

いやー、面白かったです。オーナーご夫妻はとても気さくな方で、料理も抜群に美味しい。野菜が新鮮でこれまたおいしい。ビールをいただき、ワインを頂いたところに、さらにワインをおごっていただいた上に、さらにさらに幻の焼酎「森伊蔵」まで。前の日、徹夜だったにもかかわらず、かつここまで400km弱も走ってきたにもかかわらず、夜遅くまで四方山話に花を咲かせてしまいました。とても楽しかったです。その後の眠りの深かったこと。朝までぐっすりです。

8月15日 8:20 ペンションおしょうしな出発

おいしい朝食と、オレンジジュース、コーヒーなど頂いて、ゆっくり朝の支度を調え、いざ、2日目出発です。えっ?まだ2日目?

2日目にしてすでにその9まで来てしまいました。オーナーご夫妻の記念撮影。

よいお二人でした。ちなみに米沢スキー場の入り口は、夏場(笑)はこんな感じに見えます。

さて、米沢と言えばここでしょう、というわけで米沢城址及び上杉神社へ。

8月15日 8:45 米沢城址・上杉神社

米沢城址にある上杉神社です。ではまずは米沢城と上杉神社の歴史から行ってみましょう。

米沢城が最初に築かれたのは、鎌倉時代中期の暦仁元年(1238年)と伝えられる。鎌倉幕府の重臣・大江広元の次男・時広が出羽国置賜郡長井郷の地頭として赴任した際に築城されたと推定されている。時広は赴任地の地名から長井姓を名乗った。

8代広房は室町時代初期の天保六年(1380年)に、伊達宗遠に侵略されこの地を追われた。以後、安土桃山時代までここは伊達氏の支配下に入った。天文17年(1548年)伊達稙宗・晴宗父子の対立である天文の乱を経て、晴宗は本拠地を桑折西山城より米沢城に移した。天正17年(1589年)政宗は蘆名義広を破り、蘆名氏を滅亡させると黒川城に本拠を移し、晴宗の弟にあたる宗澄ついで宗清を城代に据えた。しかし、豊臣秀吉はこの会津攻略を認めず政宗から召し上げたため、翌年には本拠を米沢に戻すことになる。天正19年(1591年)政宗は豊臣秀吉の命により岩出山城に移った。

置賜郡は伊達氏代わって会津に封ぜられた蒲生氏郷の支配となり、重臣・蒲生郷安が米沢城主となった。慶長2年(1597年)氏郷の子、秀行は下野国宇都宮に移封となり、会津には越後国より120万石で上杉景勝が入封し、米沢城主には重臣・直江兼続を置いた。

慶長5年(1600年)秀吉の死後、豊臣氏への恩義から徳川家康の専横を「直江状」という文書によって弾劾し徳川氏への宣戦布告に及んだ。結果的に西軍方となった上杉氏は、関ヶ原の戦いには参戦していないが西軍の敗戦により、置賜地方と陸奥国伊達郡・信夫郡30万石に減封された。以後、明治維新まで米沢藩上杉氏の居城となった。

慶長13年(1608年)景勝は兼続に命じ城の大改修を行い、慶長18年(1613年)輪郭式の縄張りを持つ城が完成した。 本丸には藩主の御殿と、米沢上杉氏の祖である上杉謙信の遺骸を上杉氏の本拠であった越後春日山城から移して安置し、祀った御堂が南西隅に置かれ、天守の代わりに三階櫓を2基置いた。

寛文4年(1664年)3代綱勝が嗣子を定めないまま急死し、綱憲が末期養子として認められ藩は存続したが石高は15万石に半減された。しかし、石高が減ったのに、藩士の召し放ち(解雇)が行われず、藩の財政は更に逼迫することとなった。城外には新たに原方と呼ばれる地域を設置し、城下に収容できない下級藩士を配置し、半農生活を営ませた。しかし、9代治憲の藩政改革で財政の再建を果たした。

戊辰戦争では、藩が改易される窮地を救った会津藩主保科正之への恩義もあることから奥羽越列藩同盟に加わった。

明治4年(1871年)廃藩置県により米沢県が置かれ。明治5年(1872年)最後の藩主・斉憲は、城内にあった謙信の霊屋を鷹山とともに合祀し上杉神社とした。明治6年(1873年)には城の建物が全て破却された。明治9年(1876年)上杉神社を現在の地である本丸跡に移した。大正8年(1919年)米沢市内は大火に見舞われ、上杉神社・伯爵邸にも類焼した。現在の神社社殿は大正12年(1923年)に再建されたものであり、伯爵邸も大正14年(1925年)に再建され鶴鳴館(かくめいかん)と呼ばれた。

有名な人がいっぱい出てきます。上杉謙信、上杉景勝、直江兼続、伊達政宗。また上で9代治憲と出てくるのはかの有名な上杉 鷹山です。

伊達政宗はこの城で生まれたんですね。知りませんでした。永禄十年(1567年生まれ)とあります。

また、鷹山公はどでんと像になってすわっていらっしゃいます。本人はお嫌ではないかと思いますが....。

上杉鷹山(治憲)公の歴史です。

明和4年(1767年)に米沢藩を継ぐ。上杉家は18世紀中頃には借財が20万両に累積する一方、石高が15万石(実高は約30万石)でありながら、会津120万石時代の家臣団6,000人を召し放つことをほぼせず、このため他藩とは比較にならない程人口に占める家臣の割合が高かったため、人件費だけでも藩財政に深刻な負担を与えていた。

加えて農村の疲弊や宝暦3年の寛永寺普請による出費や宝暦5年の洪水による被害が藩財政を直撃し、名家への誇りを重んずるゆえ豪奢な生活を改められなかった前藩主・重定は、藩土返上のうえ領民救済は公儀に委ねようと本気で考えたほどであった。

新藩主に就任した治憲は、民政家で産業に明るい竹俣当綱(まさつな)や財政に明るい莅戸善政を重用し、先代任命の家老らと対立しながらも、自らこれまでの藩主では1500両であった江戸仕切料(江戸での生活費)を209両余りに減額し、奥女中を50人から9人に減らすなどの倹約を行って土を耕し、帰農を奨励し、作物を育てるなどの民政事業を行った。天明年間には凶作や浅間山噴火などから発展した天明の大飢饉の最中で、東北地方を中心に餓死者が多発していたが、治憲は非常食の普及や藩士・農民へ倹約の奨励など対策に努めた。鷹山の改革のお陰で飢饉の時も餓死者が藩内から出なかったといい、鷹山の推奨したウコギの垣根も、若葉は食用で苦味が有るが高温の湯や油で調理して現在でも食べられており、根の皮は五加皮と言う滋養強壮剤になる。

曾祖父・綱憲(4代藩主)が創設し、後に閉鎖された学問所を藩校・興譲館(現山形県立米沢興譲館高等学校)として細井平洲・神保綱忠によって再興させ、藩士・農民など、身分を問わず学問を学ばせた。これらの施策で破綻寸前の藩財政は立ち直り、次々代の斉定時代に借債を完済した。

天明5年(1785年)に家督を前藩主・重定の実子で鷹山の養子であった上杉治広(鷹山が養子となった後に生まれた)に譲り隠居するが、逝去まで後継藩主を後見し、藩政を実質指導した。

伝国の辞(でんこくのじ)とは、鷹山が次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した3条からなる藩主としての心得である。

- 一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候

- 一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候

- 一、国家人民の為に立たる君にて君の為に立たる国家人民にはこれ無く候

- 右三条御遺念有間敷候事

- 天明五巳年二月七日 治憲 花押

- 治広殿 机前

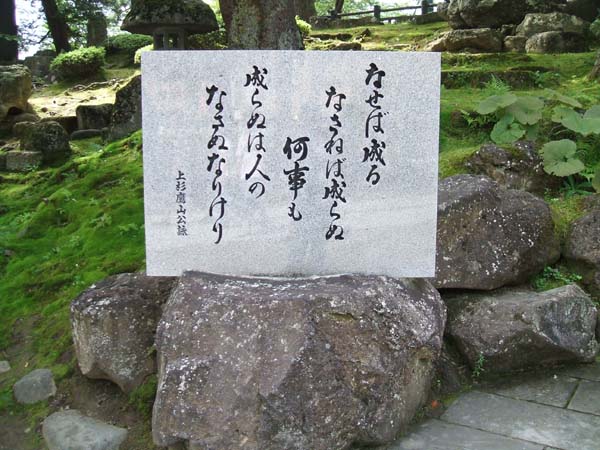

伝国の辞は、上杉家の明治の版籍奉還に至るまで、代々の家督相続時に相続者に家訓として伝承された。有名な「なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のなさぬなりけり」の歌は「伝国の辞」と共に次期藩主に伝えられた。

アメリカ合衆国大統領第35代ジョン・F・ケネディや第42代ビル・クリントンが、日本人の政治家の中で一番尊敬している人物として上杉鷹山を挙げたという。

うーん立派です。というか伝国の辞にせよ、なせば成るの歌にせよ頭の良さを感じさせます。

鷹山公が言ったという「してみせて 言って聞かせて させてみる」などは会社の人材やスポーツ育成に現代でもそっくりそのまま使えます。

ところで余談ではありますが、私はこの場所でどうしてもNASAの計算機にログインして仕事する必要があったので、神社のベンチでPCとEmobileで仕事していました。500年を越える米沢城及び上杉神社の歴史の中でも、城内から米国NASAの計算機にログインして仕事していたのは私が始めてではないかと、勝手に想像を膨らませておりました(笑)。

そんなわけで、東北ツーリングはまだまだ続きます....。

|